Содержание

- Топ вещей, которые, если делать сегодня, будут выглядеть странно.

- Мы переписывали компакт-диски и подписывали их

- В те годы скорость интернет-соединения составляла 56 килобит в секунду

- В те годы, несмотря на то что мобильная связь уже была популярна, многие еще пользовались городскими таксофонами

- Наклеивать наклейку на видеокассету

- Сдать на проявку кассету фотопленки

- Спорить о чем-то, не имея возможности сразу же погуглить

- Не занимай телефон!

- Тарифные планы сотовой связи в 2000 году были по карману не всем

- В те годы еще была мода собираться перед телевизором всей семьей для просмотра какого-нибудь сериала

- Прокат и продажа кассет и CD-дисков

- Мы переносили загрузку даже небольших файлов из Интернета на ночные часы, так как это было дешевле

- Браузер на компьютере Internet Explorer перед загрузкой вашего поискового запроса мог сделать вот такое:

- Тамагочи – популярная игрушка у детей

- Компьютер занимал весь рабочий стол

- Включая компьютер, вы в свободную минуту спешили сыграть в пасьянс

- Составление мелодии звонка на своем телефоне

- В начале 21 века вы могли потратить много времени, пытаясь найти идеальный угол для селфи веб-камеры

- Когда вам нужно было найти телефон какой-нибудь компании, вам приходилось искать его в телефонных справочниках

- Использование телетекста на телевизоре

- Постоянно удалять фотографии с флеш-карты фотоаппарата, так как не хватает места

- ПРОЦЕНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

- ТАРИФЫ

- ТЕХНОЛОГИИ

- САЙТЫ

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Статистика

- Зачем вообще нужен «Архив»?

- Когда появился «Интернет-архив»?

- На что существует организация?

- Как работает «Архив»?

- Насколько велик сейчас «Архив”?

- Как организовано хранение данных?

- Что будет с данными, если выйдет из строя один или несколько серверов?

- Что такое Wayback Machine?

- Что еще можно найти в базе «Интернет-архива»?

- От элитной IT-экзотики к всенародному признанию

Топ вещей, которые, если делать сегодня, будут выглядеть странно.

Вы заметили, как быстро летит время? Только недавно мир трубил о начале века и о проблеме 2000 года, предрекая компьютерный апокалипсис, а сегодня его волнуют уже другие проблемы. Также за эти годы многое изменилось в нашей жизни: технологии, автомобили – да почти все вокруг. Также изменились и наши взгляды на что-то. И это нормальный ход вещей. А давайте вернемся на 19 лет назад и вспомним, что мы делали в 2000 году и что тогда нам казалось нормальным, хотя сегодня кажется странным.

Мы переписывали компакт-диски и подписывали их

Начало 21 века многим запомнилось эпохой расцвета CD-дисков, которые мы передавали друг другу для перезаписи. У многих в те годы на компьютере стояло множество софта для записи дисков. Те, кто ничего не понимал в этом, обращались к своим знакомым для записи. Если же вы покупали лицензионный диск, многие ваши друзья бегали за вами, чтобы вы дали им диск для перезаписи. Интересное было время.

В те годы скорость интернет-соединения составляла 56 килобит в секунду

В начале 2000-х годов в Интернет чаще всего выходили через специальный модем, который подключался через розетку городского телефона. Для доступа в Сеть было необходимо покупать, как правило, специальные экспресс-карты со скретч-полосой, под которой был пин-код для доступа в Сеть. Скорость в те годы составляла не более 56 кбит/сек, а чаще всего и того меньше. Но самой большой головной болью были постоянные обрывы соединения.

В те годы, несмотря на то что мобильная связь уже была популярна, многие еще пользовались городскими таксофонами

Да, таксофоны во многих городах России еще встречаются. Но их стало очень мало. А увидеть человека, разговаривающего по таксофону, – большая редкость. Да и выглядеть этот человек будет сегодня довольно-таки странно. Хотя, конечно, ничего в этом сверхъестественного нет. Просто пользоваться таксофоном в принципе нет смысла, если у вас есть мобильный телефон. Именно поэтому многие люди обязательно обращают внимание на человека, который стоит с телефонной трубкой таксофона.

Наклеивать наклейку на видеокассету

Несмотря на то что в начале 21 века у многих в доме был компьютер и CD-плеер, видеокассеты в те годы были еще в ходу. Поэтому вполне нормально, когда люди подклеивали на старых видеокассетах наклейку, а также подписывали новые кассеты. Сегодня VHS-кассетами практически никто не пользуется, поэтому это занятие в наши дни выглядит довольно-таки странным.

Сдать на проявку кассету фотопленки

Сегодня в эпоху цифровизации, когда цифровые устройства практически вытеснили с рынка аналоговую технику, пленка для фотоаппаратов уже не в моде. Но еще совсем недавно, в начале текущего века, большинство любительских камер оснащались пленкой, которую необходимо было проявлять.

Причем чтобы вам проявили пленку за один день, нужно было еще поискать, где это сделать. В большинстве случаев нужно было ждать 1-2 дня. Сегодня, конечно, пленка с рынка полностью не исчезла. Но ее, как правило, покупают только те, кто остался приверженцем аналоговой фотографии. Особенно пленку любят профессиональные фотографы, которые считают, что съемка на цифру не может передать то, что передает пленка.

Спорить о чем-то, не имея возможности сразу же погуглить

В те годы Интернет не был доступен везде. Для того чтобы выйти в Сеть, необходимо было подключать стационарный компьютер к городской телефонной линии и выходить в Интернет на медленной скорости. Поэтому в те годы люди спорили друг с другом очень часто по поводу и без. Причем у того, кто был неправ, имелись все шансы отстоять свою правоту, поскольку нельзя было сразу проверить информацию. Сегодня это выглядит смешно.

Не занимай телефон!

Еще один главный минус выхода в Интернет в 2000 году. Как мы уже сказали, для того чтобы выйти в Интернет, нужно было использовать модем, подключенный к городской телефонной линии. К сожалению, пользоваться телефоном в этом случае было нельзя. Тут надо было выбирать: либо телефон, либо Интернет. Вы не представляете, сколько скандалов было в семьях. Ведь кому-то нужен был Интернет, а кому-то телефон.

Тарифные планы сотовой связи в 2000 году были по карману не всем

К сожалению, в начале века позволить себе мобильные телефоны могли не многие. Доходы населения в то нелегкое для страны время были ниже плинтуса, а стоимость мобильной связи – высокой.

Выше вы можете увидеть тарифный план БиЛайна «Сити 100».

Чтобы вы понимали, средняя стоимость литра бензина в те годы составляла 8-9 рублей. Молоко за 1 литр стоило 10 рублей. Средняя зарплата в стране – 2223 рубля (79 долларов). Десяток яиц – 10-15 рублей.

Самый же консервативный тарифный план предполагал абонентскую плату 19 долларов в месяц, минуту разговора в дневные часы за 0,60 долларов и в ночные часы за 0,33 доллара.

Для подключения необходимо было внести гарантийный взнос 100 долларов. Входящие в то время были платными.

Так что сами понимаете, как старались люди экономить на мобильной связи, перенося все свои звонки на ночные часы. Сегодня подобное бы выглядело странным.

В те годы еще была мода собираться перед телевизором всей семьей для просмотра какого-нибудь сериала

Сегодня же чаще всего все выглядит иначе. Каждый член семьи обычно смотрит что-то на своем смартфоне, планшете и т. п. Да, конечно, в некоторых семьях осталась традиция смотреть телевизор всей семьей. Но в начале 2000-х это было массово. Все-таки были плюсы без доступного Интернета. Так мы чаще собирались у телевизора все вместе.

Прокат и продажа кассет и CD-дисков

Начало 2000 годов все помнят как эпоху расцвета продаж/проката фильмов, музыки на CD-дисках. Кроме того, в начале 21 века еще не полностью вымерли VHS-кассеты. Сегодня подобных лавочек становится все меньше и меньше. Музыка и фильмы теперь доступны онлайн с любого устройства, имеющего выход в Интернет. Если же вам нужно иметь какую-то музыку или фильм на физическом носителе, вам нет необходимости бежать в магазин по продаже дисков. Для этого сегодня достаточно скачать нужный файл из Сети и записать его на флешку.

Мы переносили загрузку даже небольших файлов из Интернета на ночные часы, так как это было дешевле

Да-да, молодежь сегодня даже может и не знать, но в те годы Интернет был лимитным. Также доступ в Интернет с компьютера был дешевле ночью. Именно поэтому те, у кого был модем для выхода в Интернет, переносили время загрузки важных файлов из Сети на ночные часы. Сегодня подобное выглядит очень странно.

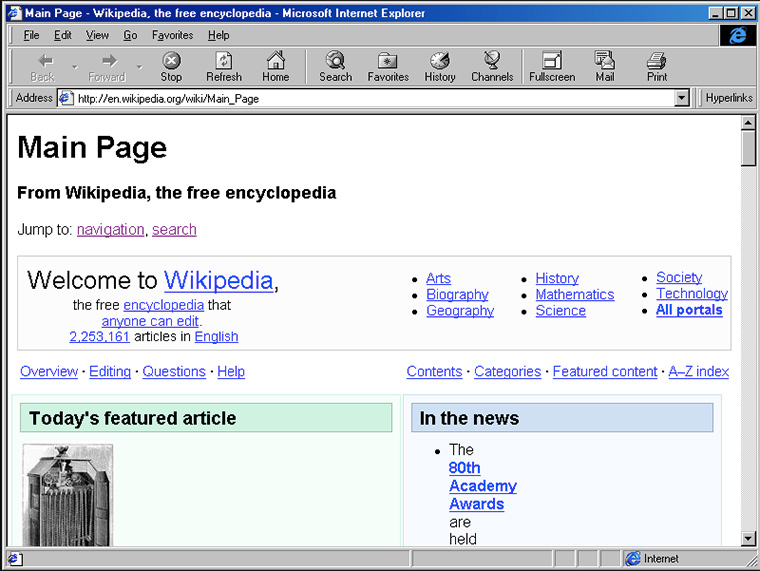

Браузер на компьютере Internet Explorer перед загрузкой вашего поискового запроса мог сделать вот такое:

Да, было время… Сегодня если бы что-то подобное выдавал любой браузер, пользователи отказались бы от него навсегда.

Тамагочи – популярная игрушка у детей

В те годы многие дети мечтали приобрести электронную игру Тамагочи. К сожалению, с учетом доходов населения на начало 2000 года эта игра была доступна не всем. Сегодня же если у ребенка увидят подобную штуковину, это покажется странным. Хотя иногда все-таки встречаются дети с такими играми. Но, как нам кажется, их покупают молодые родители своим детям по старой памяти (покупают те, кто в те годы сам был ребенком и имел Тамагочи).

Компьютер занимал весь рабочий стол

Многие из нас в те годы имели стационарные компьютеры, которые занимали весь стол. Это было, конечно, здорово (не все могли позволить компьютер в сборе), но громоздкая техника реально занимала очень много полезного пространства. Сегодня подобная техника выглядит допотопно. Особенно монитор, занимающий полстола. К счастью, все изменилось с приходом ЖК-мониторов.

Включая компьютер, вы в свободную минуту спешили сыграть в пасьянс

Это была одна из самых популярных встроенных в Windows игр. Сегодня в нее также играют. Но уже не массово.

Составление мелодии звонка на своем телефоне

В 2000-м году на рынке были мобильные телефоны, в которых был встроен музыкальный редактор для создания своей собственной мелодии звонка. Одно время это было очень популярное занятие некоторых продвинутых пользователей мобильных телефонов. Сегодня что-то подобное сами знаете как выглядит.

В начале 21 века вы могли потратить много времени, пытаясь найти идеальный угол для селфи веб-камеры

Сегодня веб-камера, селфи-камера на смартфоне или ноутбуке никого не удивляет. Но в те годы это был высокотехнологичный гаджет, который представлял собой выносную веб-камеру, которую нужно было подключать к компьютеру, предварительно установив драйвера.

К сожалению, качество картинки через камеру оставляло желать лучшего. Для того чтобы найти место для более-менее нормальной картинки, приходилось долго искать идеальный угол для съемки.

Когда вам нужно было найти телефон какой-нибудь компании, вам приходилось искать его в телефонных справочниках

Да-да, хоть в те годы Интернет уже работал, найти в нем необходимую информацию было тяжело. Естественно, в нем была еще не вся информация об организациях. Поэтому многие пользовались телефонными справочниками или звонили в справочное бюро (не бесплатно).

Использование телетекста на телевизоре

В те годы те, у кого был телевизор с поддержкой телетекста, часто использовали этот вид информации для того, чтобы узнать программу передач, погоду, новости и т. д. Сегодня этот вид информации до сих пор существует. Но телетекстом почти никто не пользуется.

Если сегодня вы включите телетекст на телевизоре, многие ваши друзья, увидев его на экране, даже не поймут, что это такое (либо забыли, либо слишком молоды).

Постоянно удалять фотографии с флеш-карты фотоаппарата, так как не хватает места

В те годы уже начинали набирать популярность и цифровые фотоаппараты. Правда, в связи с низкими доходами населения не все могли позволить себе приобрести дорогой цифровой фотоаппарат. Но те, кто оказались счастливыми обладателями такого фотоаппарата с флеш-картой, часто мучились, удаляя снимки, для того чтобы освободить место под новые фотографии. К сожалению, в те годы карты памяти стоили очень дорого. Особенно с большой памятью. Но и большие карты памяти не решали проблему.

Число пользователей, тарифы, популярные сайты и другие интересные подробности.

ПРОЦЕНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Чтобы оценить уровень проникновения интернета в нашей стране в те годы, обратимся к статье «Интернет в России/Россия в интернете», опубликованной в феврале 2001 года на сайте компании «Фонд Общественное Мнение»:.

В ней приводятся результаты опроса, проведенного осенью 2000-го:

- 20% населения России не знают, что такое интернет;

- 37,3% что-то слышали об интернете, но точного определения дать не могут;

- Всего лишь 3,6% населения регулярно пользуются интернетом;

- И только 3% от всех пользователей интернета за последний месяц делали покупки в интернет-магазинах.

Для сравнения заглянем в статью «Интернет в России: динамика проникновения. Лето 2015» и увидим, что в прошедшем году 66% процентов населения страны заходили в интернет хотя бы раз в месяц.

Отечественная аудитория всемирной сети за последнии 15 лет увеличилась в 30 раз, но каждый третий человек в нашей стране до сих пор выходит в интернет реже одного раза в месяц или не пользуется им вообще.

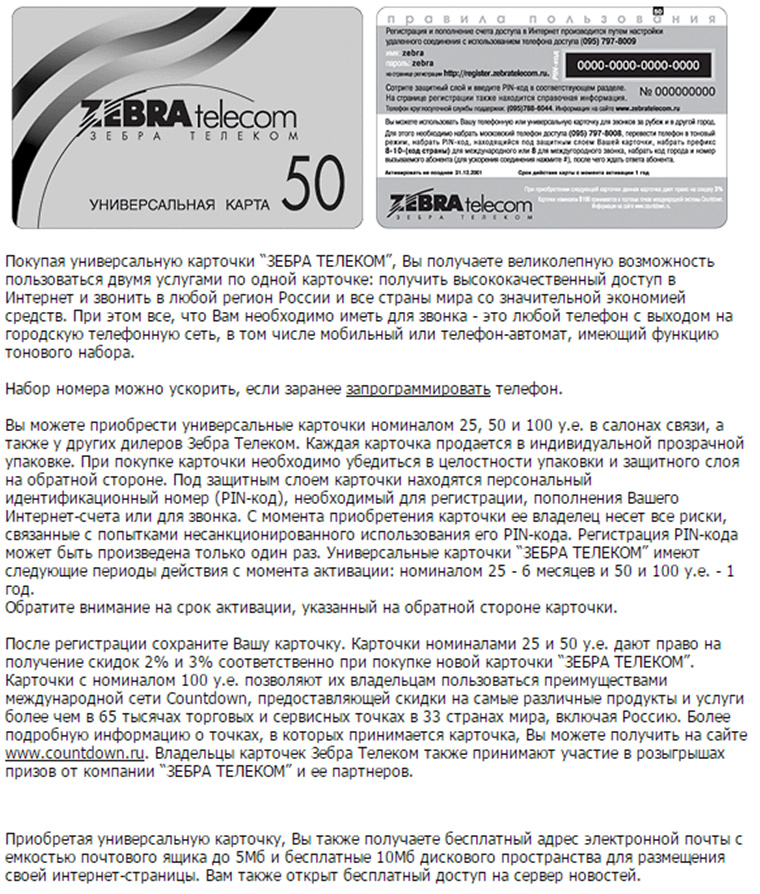

ТАРИФЫ

На тему способа оплаты интернета тех времен уже давно ходит анекдот:

Помните голодные годы? Интернет по карточкам…

Карточки для пополнения счета продавались номиналом от 10 до 100 у.е. Курс доллара 31 марта 2001 года — 28 рублей 74 копейки, а у. е. равнялась примерно 25 рублям (+- 3 рубля, в зависимости от оператора).

Приведем расценки одного популярного московского поставщика интернет-услуг от 31 марта 2001 года. Цены указаны за час доступа в интернет при скорости несколько десятков килобайт в секунду.

Напомним, что средняя российская зарплата в 2015 году составляла 33268 рублей, а в 2000-ом была 2266. Простой россиянин, при условии полного голодания и накоплении долгов за коммунальные услуги, мог позволить себе 50 часов использования сети в дневное время или 100 часов в ночное.

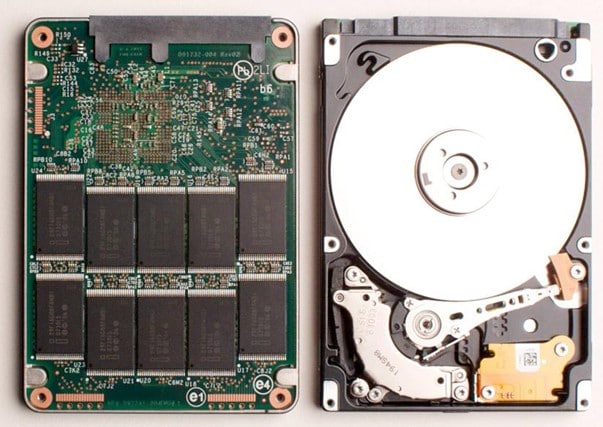

ТЕХНОЛОГИИ

Подключение к интернету происходило с помощью dial-up модема. Они были двух видов: внутренние и внешние. Первые выглядели примерно так:

А последние так:

Основная проблема такого способа выхода в интернет была в том, что подключенный к сети модем занимал телефонную линию и все члены семьи пользователя не могли принимать и совершать звонки. Еще одним неприятным нюансом был специфический звук, который издавало устройство.

Из-за дороговизны дневного доступа и недовольства домашних невозможностью вести переговоры, многие использовали интернет только ночью. Находить компромисс между сном и тягой к прогрессу помогали два типа приложений:

- Менеджеры загрузок;

- Программы для скачивания сайтов на жесткий диск (WinHTTrack, Teleport Pro).

С помощью менеджера загрузок можно было поставить на ночь очередь из десятка mp3-файлов, а утром наслаждаться скачанными треками. Технически продвинутые люди умели записывать музыку с компьютера на обычную аудиокассету, чтобы потом слушать ее в плеере.

В те же времена был обычай скачивать сайты целиком на диски и обмениваться ими друг с другом. Мне из тех времен больше всего запомнился CD с «Библиотекой Мошкова», которым я пользовалась до середины 2000-ых.

Cофт из интернета скачивали мало. Ведь на каждом углу были палатки с недорогими пиратскими дисками, на которых можно было найти все! От операционной системы Windows и пакета Microsoft Office, до утилит для брутфорса и ArchiCAD.

Обложки для дисков создавались, как правило, без участия профессиональных дизайнеров, но взгляд на них вызывает теплые ностальгические чувства:

Не всякая коллекция софта могла поместиться на одном диске и некоторые сборники состояли из нескольких CD:

DVD-диски тогда только начинали выходить на российский рынок и набирать популярность.

По данным консорциума W3 в январе 2002 года доля пользователей Internet Explorer составляла 85,8%. 7,9% выбирали Netscape, а 2,8% AOL-браузер. Это общемировая статистика. Подобной информации о России найти не удалось.

Многие в тот период отключали в настройках браузера загрузку картинок, чтобы ускорить рендеринг страниц.

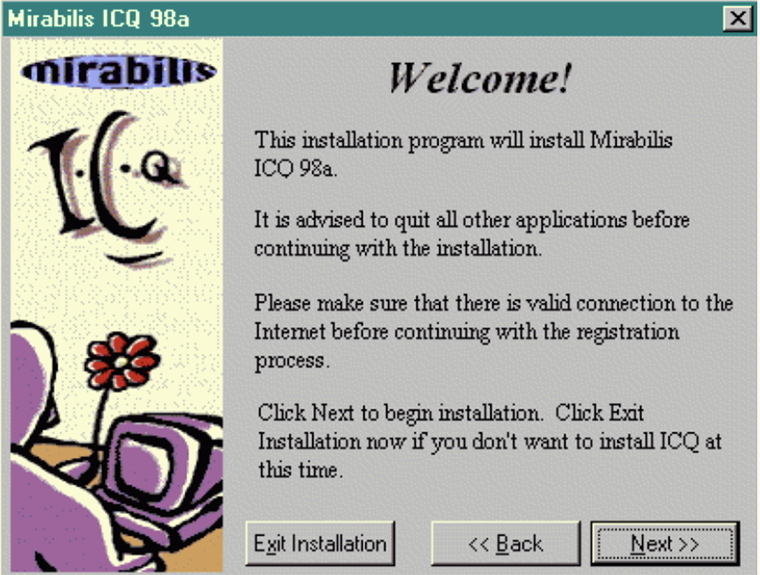

В начале 2000-ых набирали популярность мессенджеры. Как говорилось в анекдотах тех времен: «у моего сына компьютерщика целых две подруги: Аська и Ирка».

Мессенджер ICQ был разработан в 1997 году двумя израильскими студентами. В начале 2000-ых он только начал приходить в Россию, но уже имел определенное число фанатов.

Характерный звук, который издавало приложение, особым образом влиял на мозг пользователя и сбивал его внутреннее ощущение времени. В «аське» можно было потерять целый день или пропустить момент, когда закат переходит в рассвет.

Удивительно, но «aська» жива до сих пор. Во время написания этой статьи я зашла в нее и обнаружила, что многие контакты онлайн и даже есть непрочитанные сообщения, датированные 2015-ым годом.

Различные IRС-клиенты появились в США на 10 лет раньше и пришли в Россию уже в середине 90-ых. Если в ICQ люди общаются в форме диалогов, то протокол IRC предназначен для общения в чатах.

В мессенджерах не только контактировали с друзьями из реальной жизни, но и заводили романтические знакомства. В молодежных изданиях тех времен этому искусству посвящались целые статьи:

САЙТЫ

У российских сайтов конца 90-ых и начала нулевых были некоторые специфические особенности, отметим самые яркие из них:

- Фоновая музыка;

- Анимация в качестве фона (к примеру, облака или звездное небо);

- В углу сайта имеется рекомендация, в какой версии IE лучше смотреть сайт;

- Гостевая книга, куда можно было написать отзыв о сайте;

- Раздел со ссылками на страницы друзей автора сайта;

- Избыточное количество картинок в формате gif;

- Кнопки навигации во всех углах сайта.

Если бы не эти мелочи, то большинство веб-страниц конца 90-ых были прекрасны. Лаконичный дизайн, никаких всплывающих баннеров, никакого JavaScript, весь текст страницы помещается на одном экране и ничего не надо прокручивать.

Вспомним самые посещаемые и интересные интернет-проекты тех времен. Многие из них давно забыты, а некоторые живы и по сей день.

Aport.ru

Один из старейших поисковиков рунета, которые до начала 2000-ых занимал лидирующие позиции в своей нише. Уже более десяти лет стремительно теряет популярность и в настоящий момент трансформировался в агрегатор товаров.

Krovatka.ru

В этом году исполнится ровно 20 лет с того момента, как Андрей Подстрешный начал работу над чатом, который в начале 2000-ых стал одним из самых популярных в интернете сайтов для общения. В золотые года желающие поговорить могли выбрать из 50 комнат для бесед («Компьютеры», «Кому за 30», «Любовь» и т.д.). В те времена в чатах знакомились, а потом ездили друг к другу в гости, находили друзей и партнеров по бизнесу. Поболтать с анонимами в «Кроватке» можно и сегодня.

Яндекс

Одна из самых успешных на сегодняшний день IT-компаний в России не нуждается в представлении. Обратите внимание, как броско на главной странице рекламируется бесплатный хостинг для сайтов narod.ru, на котором каждый мог за один день создать персональную страничку в сети.

Многие из сайтов «на народе» были лишены индивидуальности и выглядели отталкивающе, но иногда среди них можно было найти настоящие золотые жилы. К примеру, ресурс с самоучителями аварского и лезгинского языка.

Вебпланета

Один из популярных новостных сайтов тех времен, ныне мертв.

Кулички

Этот сайт был воротами в мир русскоязычного интернета. Главная страница была полна ссылками на тематические интернет-ресурсы: «Спорт», «Знакомства», «Юмор», «Компьютеры», «Игры», «Рефераты», «Работа» и т.д.

Omen.ru

Еще один сайт, созданный, чтобы быть стартовой точкой прогулки по сети. В отличие от предыдущего имеет, более развлекательную направленность.

Hotbox.ru

Старый российский почтовый сервис, древнее чем mail.ru и Яндекс.Почта. Ныне мертв, а на его домене стоит редирект на qip.ru.

Fomenko.ru

Очень популярный развлекательный сайт начала 2000-ых. Причиной высокой посещаемости была реклама на «Русском радио», которую давал его создатель, актер и радиоведущий Николай Фоменко.

Rambler

Старейший русскоязычный поисковик. В настоящий момент жив и позиционирует себя как медийный портал.

lib.ru

Пожалуй, это самый прекрасный ресурс той эпохи с точки зрения контента и дизайна. Появился еще в 1994 году. Здесь было (и есть) море интересных книг на разные темы, оформленных в удобном для онлайн-чтения виде. И никаких облаков и фоновой музыки!

Anekdot.ru

В конце 90-ых сайт был полон свежих анекдотов и реально смешных историй. Работает до сих пор и контент 20 летней давности можно прочитать в архиве. Когда-то был одним из лучших развлекательных сайтов рунета, но сейчас его популярность упала из-за высокой конкуренции.

Altavista.com

До появления Google «Альтависта» была популярным поисковиком в англоязычном интернете. Для россиян, обладающим достаточным уровнем знаний иностранного языка, чтобы читать зарубежные сайты, была настоящими воротами в большой мир.

Поисковые системы тогда работали плохо, а черные SEO-шники хорошо. Найти что-то в интернете иногда было довольно сложно. Даже сайт какой-нибудь крупной компании мог быть закинут на дно выдачи кучкой дорвеев, заспамленных ключевыми словами.

Стоящие ресурсы сохраняли в закладки браузера или запоминали их адреса. Для решения вопроса поиска в информации, одно время, даже издавалась бумажная книга «Желтые страницы Internet».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как же круто изменился мир за последние 15 лет.

Матери больше не кричат на детей за то, что они занимают телефон. Теперь у каждого члена семьи по 2-3 устройства, с которых можно выйти в интернет. Многие люди проводят годы в непрерывном онлайн.

Социальные сети вытесняли старую добрую «Аську», в которой люди интересовались делами друг друга, а не рассылали фото своих кроссовок всему списку контактов по четыре раза в день.

Коллекция дисков с программами уже не приманивает гостей в дом.

А когда ты говоришь, что хранишь mp3-шки на компе, на тебя смотрят так же, как в 2010-ом смотрели на тех, кто пользовался ИК-портом.

И то ли еще будет! Очень интересно дожить и посмотреть, каким будет интернет через 15, 30, 50, 70 лет!

И напоследок видео «Как американские подростки реагируют на рекламу интернета 90-ых годов».

(9 голосов, общий 4.89 из 5)

🤓 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegramнаш Telegram. … и не забывай читать наш Facebook и Twitter 🍒 iPhones.ru Число пользователей, тарифы, популярные сайты и другие интересные подробности. ПРОЦЕНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Чтобы оценить уровень проникновения интернета в нашей стране в те годы, обратимся к статье «Интернет в России/Россия в интернете», опубликованной в феврале 2001 года на сайте компании «Фонд Общественное Мнение»:. В ней приводятся результаты опроса, проведенного осенью 2000-го: 20% населения России не знают, что…

Домен .su использовался несколько лет после распада СССР, пока в декабре 1993 г. крупнейшие российские провайдеры не договорились о подаче совместной заявки на создание новой доменной зоны «.ru» и о передаче прав ее координации Российскому НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС). 7 апреля 1994 г. зона «.ru» была зарегистрирована, а создание новых доменов в зоне «.su» было запрещено. Планировалось, что «.su» со временем будет удалена, однако в 2000 г. «Фонд развития нтернет», созданный первыми провайдерами, использовавшими эту зону еще до появления «.ru», объявил о возобновлении регистрации новых доменов в «.su». Она началась 15 декабря 2002 г.

Статистика

По данным Фонда «Общественное мнение» (в исследовании учитывались пользователи старше 18 лет, не учитывались жители Крымского федерального округа), осенью 2014 г. хотя бы раз в месяц интернетом пользовались 72,3 млн россиян (около 50% от общего населения страны), из них почти 60 млн выходили в сеть ежедневно. По сравнению с тем же периодом 2013 г. численность интернет-пользователей в РФ выросла на 6 млн, дневная аудитория — на 6,7 млн человек. Раз в месяц или чаще выходил в интернет каждый второй житель сельской местности. Наиболее высокое проникновение интернета в России — в Москве и Санкт-Петербурге (по 77%), самое низкое — в Приволжском федеральном округе (57%). По информации Internet World Stats, уровень проникновения интернета в РФ — самый высокий в СНГ и БРИКС.

Вероятно, на Хабре не так много пользователей, кто никогда не слышал об «Архиве Интернета» (Internet Archive), сервисе, который занимается поиском и сохранением важных для всего человечества цифровых данных, будь то интернет-странички, книги, видео или информация иного типа.

Кто управляет Интернет-архивом, когда он появился и какова его миссия? Об этом читайте в сегодняшней «Справочной».

Зачем вообще нужен «Архив»?

Это далеко не только развлечение. Миссия организации — всеобщий доступ ко всей информации. «Интернет-архив» стремится бороться с монополией на предоставление информации со стороны как телекоммуникационных компаний (Google, Facebook и т.п.), так и государств.

При этом «Архив» является законопослушной организацией. Если по закону США какую-то информацию необходимо удалить, организация это делает.

«Архив Интернета» также служит инструментом работы ученых, спецслужб, историков (например, археографов) и представителей многих других сфер, не говоря уже об отдельных пользователях.

Когда появился «Интернет-архив»?

Создатель «Архива» — американец Брюстер Кейл, который создал компанию Alexa Internet. Оба его сервиса стали чрезвычайно популярными, оба они процветают и сейчас.

«Интернет-архив» начал архивировать информацию с сайтов и хранить копии веб-страниц, начиная с 1996 года. Штаб-квартира этой некоммерческой организации располагается в Сан-Франциско, США.

Правда, в течение пяти лет данные были недоступны для общего доступа — данные хранились на серверах «Архива», и это все, просмотреть старые копии сайтов могла лишь администрация сервиса. С 2001 года администрация сервиса решила предоставить доступ к сохраненным данным всем желающим.

В самом начале «Интернет-архив» был лишь веб-архивом, но затем организация начала сохранять книги, аудио, движущиеся изображения, ПО. Сейчас «Интернет-архив» выступает хранилищем для фотографий и других изображений НАСА, текстов Open Library и т.п.

На что существует организация?

«Архив» существует на добровольные пожертвования — как организаций, так и частных лиц. Можно предоставить поддержку и в биткоинах, кошелек 1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN. Этот кошелек, кстати, за все время существования получил 357.47245492 BTC, это примерно $2,25 миллиона по текущему курсу.

Как работает «Архив»?

Большинство сотрудников заняты в центрах по сканированию книг, выполняя рутинную, но достаточно трудоемкую работу. У организации три дата-центра, расположенных в Калифорнии, США. Один — в Сан-Франциско, второй — Редвуд Сити, третий — Ричмонде. Для того, чтобы избежать опасности потери данных в случае природной катастрофы или других катаклизмов, у «Архива» есть запасные мощности в Египте и Амстердаме.

«Миллионы людей потратили массу времени и усилий, чтобы разделить с другими то, что мы знаем в виде интернета. Мы хотим создать библиотеку для этой новой платформы для публикаций», — заявил основатель Архива интернета Брюстер Кале (Brewster Kahle)

Насколько велик сейчас «Архив”?

У «Интернет-архива» есть несколько подразделений, и у того, которое занимается сбором информации с сайтов, есть собственное название — Wayback Machine. На момент написания «Справочной» в архиве хранилось 339 миллиардов сохраненных веб-страниц. В 2017 году в «Архиве» хранилось 30 петабайт информации, это примерно 300 млрд веб-страниц, 12 млн книг, 4 млн аудиозаписей, 3,3 млн видеороликов, 1,5 млн фотографий и 170 тыс. различных дистрибутивов ПО. Всего за год сервис заметно «прибавил в весе», теперь «Архив» хранит 339 млрд веб-страниц, 19 млн книг, 4,5 млн видеофайлов, 4,7 млн аудиофайлов, 3,2 млн изображений разного рода, 381 тыс. дистрибутивов ПО.

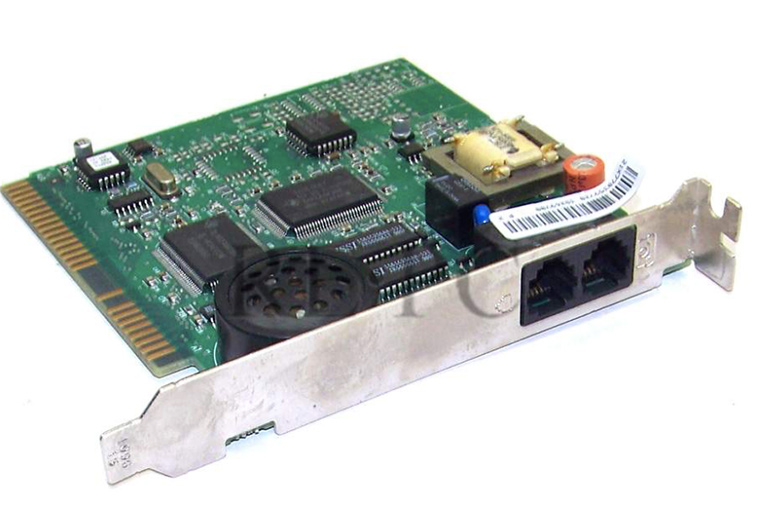

Как организовано хранение данных?

Информация хранится на жестких дисках в так называемых «дата-нодах». Это серверы, каждый из которых содержит 36 жестких дисков (плюс два диска с операционными системами). Дата-ноды группируются в массивы по 10 машин и представляют собой кластерное хранилище. В 2016 году «Архив» использовал 8-терабайтными HDD, сейчас ситуация примерно такая же. Получается, что одна нода вмещает около 288 терабайт данных. В целом, еще используются жесткие диски и других размеров: 2, 3 и 4 ТБ.

В 2016 году жестких дисков было около 20 000. Дата-центры «Архива» оснащены климатическими установками для поддержания микроклимата с постоянными характеристиками. Одно кластерное хранилище из 10 нод потребляет около 5 кВт энергии.

Структура Internet Archive представляет собой виртуальную «библиотеку», которая поделена на такие секции, как книги, фильмы, музыка и т.п. Для каждого элемента есть описание, внесенное в каталог — обычно это название, имя автора и дополнительная информация. С технической точки зрения элементы структурированы и находятся в Linux-директориях.

Общий объем данных, хранимых «Архивом» составляет 22 ПБ, при этом сейчас есть место еще для 22 ПБ. «Потому, что мы параноики», — говорят представители сервиса.

Посмотрите на скриншот содержимого директории — там есть файл с названием, оканчивающимся на «_files.xml». Это каталог с информацией обо всех файлах директории.

Что будет с данными, если выйдет из строя один или несколько серверов?

Ничего страшного не произойдет — данные дублируются. Как только в библиотеке «Архива» появляется новый элемент, он тут же реплицируется и размещается на различных жестких дисках на разных серверах. Процесс «зеркалирования» контента помогает справиться с проблемами вроде отключения электричества и сбоях в файловой системе.

Если выходит из строя жесткий диск, его заменяют на новый. Благодаря зеркалируемой и редуплицируемой структуре данных новичок сразу же заполняется данными, которые находились на старом HDD, вышедшем из строя.

У «Архива» есть специализированная система, которая отслеживает состояние HDD. В день приходится заменять 6-7 вышедших из строя накопителей.

Что такое Wayback Machine?

Это лишь один из сервисов «Интернет-архива», который специализируется на сохранении веб-страниц. У сервиса есть собственный «паук», который регулярно обследует все доступные в сети сайты и сохраняет их на специализированных серверах. Чем популярнее веб-сайт, тем чаще робот копирует его содержимое. Если администратор ресурса не желает, чтобы информация сайта копировалась ботом, достаточно прописать запрет в файле robots.txt.

Популярные ресурсы копируются часто — практически ежедневно. Wayback Machine индексирует даже социальные сети, включая Twitter, Facebook

В 2017 году «Архив» запустил обновленный сервис Wayback Machine, пообещав более удобный доступ к сохраненным веб-страницам. Сервис был написан если не с нуля, то здорово переработан. Теперь он поддерживает ряд форматов файлов, которые ранее просто не сохранялись В том же 2017 году организация заявила, что каждую неделю ее сервера сохраняют около 1 млрд веб-страниц.

Так выглядел Twitter в 2007 году

Что еще можно найти в базе «Интернет-архива»?

Книги. Коллекция организации огромна, она включает оцифрованные книги, как распространенные, так и очень редкие издания. Книги сохраняются не только англоязычные, но и на многих других языках. У «Архива» есть специализированные центры по сканированию книг, всего таких центров 33, расположены они в пяти странах по всему миру.

В день сотрудники центров сканируют около 1000 книг. В базе сервиса содержатся миллионы изданий, работа по их оцифровке финансируется как обычными людьми, так и различными организациями, включая библиотеки и фонды.

С 2007 года «Интернет-архив» сохраняет в своей базе общедоступные книги из Google Book Search. После запуска, база книг быстро разрослась — в 2013 году насчитывалось уже более 900 тысяч книг, сохраненных из сервиса Google.

Один из сервисов «Архива» также предоставляет доступ к книгам, которые полностью открыты, таковых насчитывается уже более миллиона. Называется этот сервис Open Library.

Видео. Сервис хранит 4,5 млн роликов. Они разбиты по тематикам и имеют самую разную направленность. На серверах «Архива» хранятся фильмы, документальные фильмы, записи спортивных соревнований, ТВ-шоу и многие другие материалы.

В 2015 году «Архив» дал начало масштабному проекту — оцифровке видеокассет. Сначала речь шла о 40 тысячах кассет из архива Мэрион Стоукс, женщины, которая в течение многих десятилетий записывала на кассеты новости. Затем добавились и другие видеокассеты, которые присылали «Архиву» поклонники идеи оцифровки данных, важных для человечества.

Аудио. Аналогично видео, «Архив» хранит и аудиофайлы, которые также разбиты по тематикам. В прошлом году «Архив» начал реализовывать свой новый проект — расшифровку шеллачных пластинок, старейшего формата аудиозаписей. Звук сохранялся на пластинках из шеллака — природной смолы, которую выделяют самками червецов. Всего в архиве Great 78 Project несколько сотен тысяч пластинок.

Программное обеспечение. Конечно, хранить все созданное человечеством ПО просто невозможно, даже для «Архива». На серверах хранится винтаж — например, программы для Macintosh, ПО под DOS и прочий софт. В 2016 году сотрудники «Архива» выложили 1500+ программ под Windows 3.1, работать можно прямо в браузере. В 2017 Internet Archive выпустил архив софта для первых Macintosh.

Игры. Да, «Архив» предоставляет доступ к огромному количеству игр. В некоторые из них можно поиграть в среде браузерного эмулятора. Игры хранятся самые разные, в том числе, и с портативных аналогово-цифровых приставок. Есть игры под MS-DOS и консольные игры для Atari и ColecoVision.

Впервые архив старых игр организация выложила еще в 2013 году. Речь идет о тайтлах 30–40 летней давности, в которые можно было играть прямо в браузере. Это игры для приставок Atari 2600 (1977 года выпуска), Atari 7800 (1986 г.), ColecoVision (1982 г.), Philips Videopac G7000 (1978 г.) и Astrocade (1983 г.). Самое интересное, что Internet Archive добился того, что играть можно вполне легально. Сейчас коллекция насчитывает уже более 3400 игр и продолжает пополняться.

Итак, вернемся в начало 2000-х годов. На фоне популярности чатов, как публичных, так и закрытых, ценители неспешного, обстоятельного общения по интересам осваивали онлайновые форумы, которые с самого начала предлагали преимущество в виде сохранения всей переписки – получалась этакая электронная почта, выставленная на всеобщее обозрение. Успешно преодолев первичный этап «древовидного» ветвления, форумы превратились в процветающие и поныне онлайн-конференции со своей собственной, порой весьма многоступенчатой, иерархией пользователей (от новичка до администратора), с ограниченным доступом к ряду обсуждений (для специалистов или групп по интересам), а также с широким мультимедийным и интерактивным функционалом, начиная с возможности вставки фото и видео и заканчивая формами для голосования, а также – сюрприз! – собственными интегрированными мессенджерами для мгновенных сообщений.

Появление IM-мессенджеров, чатов и форумов в начале третьего тысячелетия с полным на то основанием можно назвать самой первой в человеческой истории волной интернет-социализации. Помнится, пятничными вечерами все столичные фастфуды и кафе были буквально забиты фанатами того или иного чата или форума, собравшимися на очередную «тяпничную сходку». Среди моих знакомых есть множество счастливых семей, чья судьба сложилась благодаря именно таким встречам. Веселые были времена!

От элитной IT-экзотики к всенародному признанию

Общение со знакомыми в чатах ранних-версий порой было весьма проблематичным и даже опасным, поскольку упрощенная регистрация или полное ее отсутствие позволяли занять уже известный никнейм-позывной кому угодно, а некоторые ловкачи даже подделывали ники с использованием символов из других кодировок. Кроме счастливых историй общения, были, увы, совсем невеселые, поскольку бреши в идентификации пользователей чатов порождали большой соблазн для мошенничества.

В отличие от хаоса чатов, IM-мессенджеры, самые известные из которых ICQ, Miranda IM, Trillian, AIM, MSN Messenger, изначально разрабатывались с механизмом регистрации и аутентификации пользователя. При этом каждому выдавался уникальный идентификатор (чаще всего цифровой), жестко привязанный, например, к адресу электронной почты, и каждый пользователь мог видеть в окошке своего мессенджера только свой собственный «френд-лист» одобренных им пользователей.

Идея мгновенного и, в отличие от СМС, совершенно бесплатного обмена сообщениями очень быстро набрала десятки и сотни миллионов поклонников во всем мире, в те времена многие даже специально подключались к Интернету ради доступа к различным IM-сервисам, счет которых, кстати, к началу миллениума пошел на десятки.

Так и остались бы они несовместимыми друг с другом, если бы в 2000-м году не появился новый сервис под названием Jabber. Серверы Jabber, работающие по стандартизированному протоколу XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), взаимодействовали с IM-протоколами, выполняя роль своеобразных шлюзов и избавляя пользователей от необходимости установки нескольких IM-клиентов.

Технологии тем временем не стояли на месте. К середине нулевых доступ в Интернет упростился и значительно подешевел, выросла скорость и стабильность каналов передачи данных, а вместе с тем совершенствовались алгоритмы сжатия данных. К тому времени мессенджеры научились не только передавать мгновенные сообщения, но также отправлять приложенные файлы. Появление и обретение популярности мессенджеров с поддержкой голосовой передачи стало делом времени и везения, и первым повезло эстонским разработчикам Skype. В августе 2003 года они представили первую бета-версию своего телекоммуникационного приложения с возможностью мгновенного обмена сообщениями, которое, помимо возможности передачи голоса с уникальным по тем временам алгоритмом супер-сжатия под интернет-канал телефонной dialup-линии, обеспечивали невероятное чудо – шлюз для подключения интернет-звонков на обычные стационарные и мобильные телефоны! Интересно, что именно в Skype многие из нас – опять же впервые – столкнулись с возможностью оплаты онлайновых услуг в онлайновом же режиме.

Дальнейшую историю технологий мгновенного обмена сообщениями в режиме диалога вы все знаете – она еще не успела стать «преданьем старины глубокой». Ближе к концу нулевых и началу 2010-х годов мессенджеры стали нормой, их начали встраивать в совершенно немыслимые ранее приложения. Так, например, сегодня без собственного встроенного мессенджера не существует ни одна мало-мальски популярная социальная сеть. Свою IM-систему имеет Facebook Chat, в общем-то, и Twitter в рамках концепции Web 2.0 можно рассматривать в этом качестве. Сегодня мессенджеры встроены даже в интерфейсы игровых приставок и интернет-магазинов, а компания Google умудрилась интегрировать мессенджер в такие сервисы как Google+ и YouTube. Для компаний наличие внутрикорпоративного мессенджера, связывающего порой отделы на разных концах света, также давно стало обыденной реальностью, нормой.

К сожалению, широкое распространение мессенджеров не обошлось без неприятностей, связанных с безопасностью хранения личных данных и передаваемой информации. Нужно ли говорить, что первые IM-мессенджеры были сделаны пионерами в этой области, что называется, «на коленке» – без соблюдения ряда определенных требований к защите данных: без шифрования трафика, без взаимодействия с файрволлами и без поддержки HTTPS-протокола. Да и сетевые протоколы на ранней стадии своего развития зияли настоящими дырами в защите, из-за чего вирусы, черви и трояны с инфицированных сайтов мгновенно распространялись по тысячам контактов инфицированных списков.

Сегодня взлом публичных и корпоративных сетей с целью незаконного доступа к информации превратился в самую настоящую подпольную индустрию. Более того: сейчас мы стоим на пороге новой интернет-эпохи, которую принято называть Интернетом вещей (Internet of Things, IoT), когда устройства, механизмы и даже отдельные сенсоры становятся участниками процесса обмена мгновенными сообщениями.

Комфорт и удобства безопасного общения в обязательном порядке требуют серьезного отношения к процессу разработки мессенджеров, который сегодня ни в коем случае нельзя доверять любителям и дилетантам – обойдется себе дороже. О том, как это делают профессионалы, мы поговорим в следующий раз.